Contra la Guerra Civil Europea

España y el mundo anglosajón: genealogía común, mitos modernos y reconciliación civilizatoria

Círculo PYR.

«No deben ser llamados a las armas unos contra otros, sino contra los bárbaros, y deben considerarse todos los helenos como hermanos.»1

Una advertencia: esta serie de artículos no pretende rehabilitar imperios pasados ni proponer alianzas coyunturales, sino analizar, desde una perspectiva espiritual, antropológica y civilizatoria, las falsas oposiciones que fragmentan hoy al mundo europeo y obstaculizan toda reconstrucción civilizacional futura. La historiografía convencional, forjada en gran medida al calor de las rivalidades imperiales de los siglos XVI y XVII, ha tendido a presentar a España y al mundo anglosajón (particularmente Gran Bretaña y, por extensión, Estados Unidos) como polos civilizatorios antagónicos. Esta narrativa antagónica contrapone el Norte protestante, industrial y parlamentario frente al Sur católico, agrario y absolutista. Sin embargo, si se hace un análisis riguroso y multidisciplinar, veremos cómo se revela una realidad subyacente radicalmente distinta.

Es innegable que un amplio espectro de la derecha conservadora e identitaria española profesa una aversión visceral hacia todo lo que evoque lo «anglosajón». Esta hostilidad, de gestación lenta y sedimentada durante siglos, ha impregnado profundamente el discurso disidente nacional. La anglofobia hispana no es un fenómeno simple, sino una amalgama de tres ingredientes: el trauma de las heridas históricas aún abiertas, una autodefensa cultural ante el temor a la homogeneización y la proyección geopolítica que insiste en la eterna pugna entre la «Iberosfera»2 y la «Anglosfera».

Sin embargo, antes de proseguir, urge una precisión: ¿qué define realmente lo «anglosajón»? En rigor, el término designa al conjunto de pueblos descendientes del tronco celtogermánico del noroeste europeo3. No obstante, el hispanismo tiende a reducir esta realidad a una caricatura teológica y económica, presentándolos exclusivamente como herederos del calvinismo predestinacionista, del individualismo feroz y de la ética del lucro, matriz del capitalismo moderno. Tal reduccionismo omite deliberadamente las virtudes esenciales de dichas culturas: su elevado sentido del honor, la distancia personal, las libertades comunales y el respeto sagrado al derecho consuetudinario.

Por su parte, el hispanismo se revela como una ideología intrínsecamente moderna —y, por ende, ajena a toda Tradición indoeuropea— que glorifica el Imperio español como un prototipo de primer proyecto universalista, igualitario y globalizante. Lo que sus heraldos silencian es el alto coste de esa quimera: bajo su máscara civilizadora, la empresa imperial no solo disolvió formas tradicionales autóctonas en Ultramar4, sino que extenuó el acervo biológico y espiritual que nutría el alma europea de la propia España:

«La historia europea en sentido propio comienza con la creación de aquella unidad étnica y territorial que constituye el espacio vital de la raza blanca.»5

Es habitual que los defensores de este relato neoimperial, a ambos lados del Atlántico, acusen a quienes cuestionamos sus dogmas de hispanofobia o, en un giro aún más grotesco, de servidumbre a potencias extranjeras. Nada más falaz. Rechazamos el mito mesiánico y universalista precisamente por amor a España; repudiamos la narrativa que dilapidó nuestras mejores fuerzas en contiendas estériles. Abogamos por una reconciliación profunda con nuestras raíces ancestrales —desde el sustrato neolítico preindoeuropeo e íbero hasta el legado celta, grecolatino y visigodo—, pues entendemos que España no es sino una de las múltiples manifestaciones de una realidad superior, antigua y perenne: Europa.

UN FONDO BIOLÓGICO COMÚN

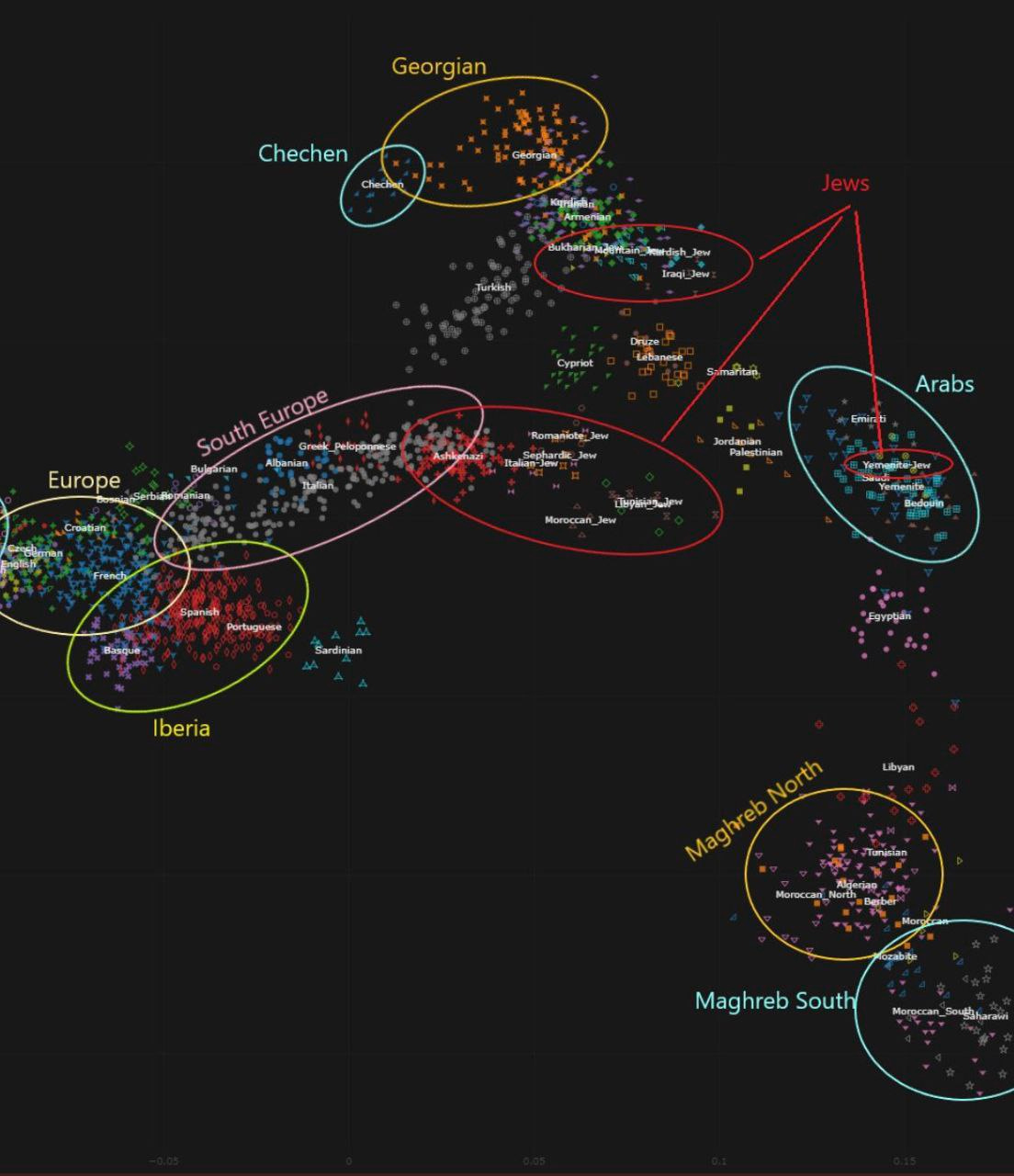

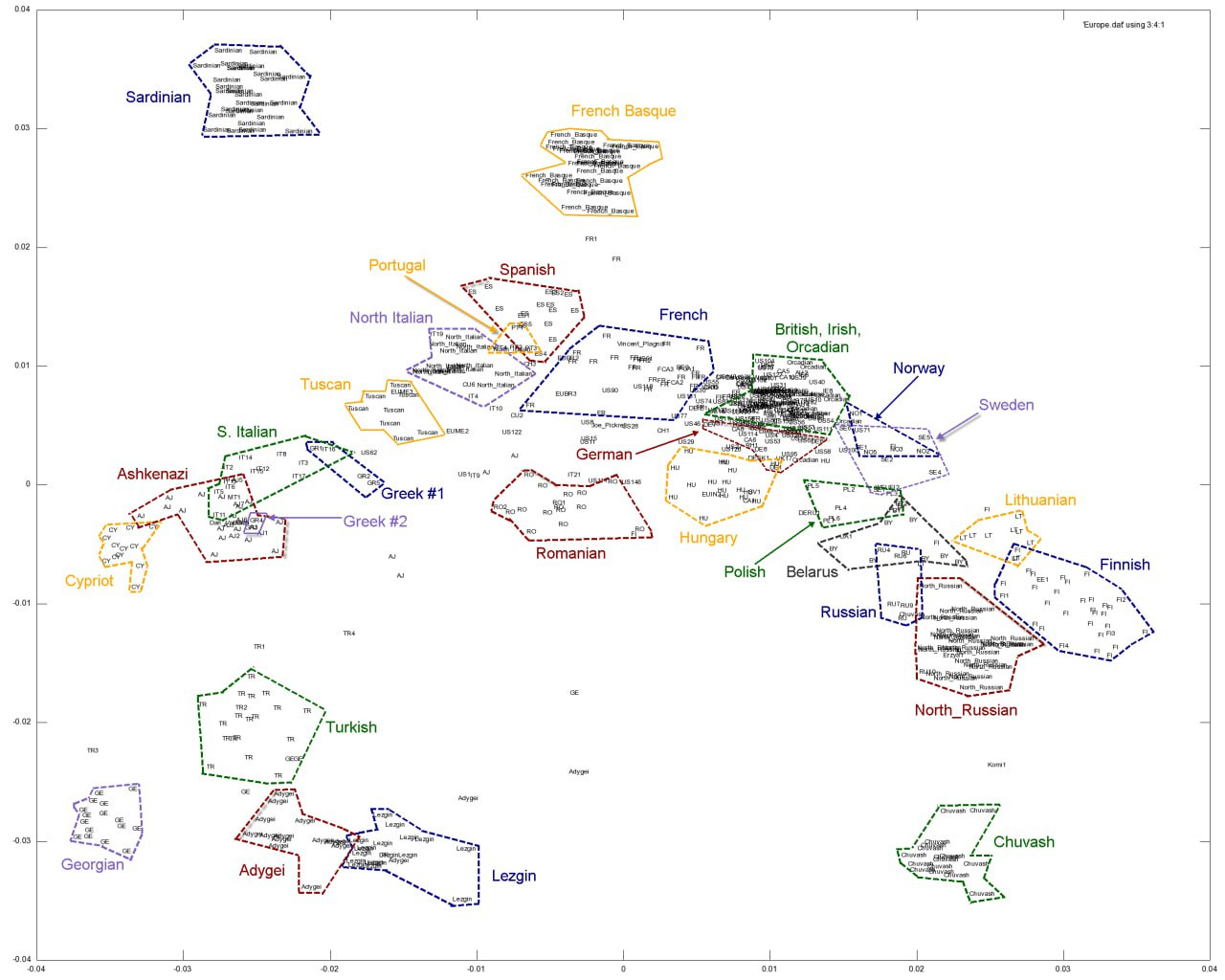

Si estas afinidades entre europeos no se agotan en lo cultural o lo ideológico, sino que hunden sus raíces más abajo, conviene interrogar su fundamento último: el sustrato humano que las hizo posibles. La genética de poblaciones contemporánea, lejos de las antiguas conjeturas decimonónicas, traza hoy una genealogía bastante precisa de nuestros orígenes. Al contrastar los genomas actuales de España y del Reino Unido, la ciencia ofrece una conclusión nítida: no estamos ante mundos ajenos, sino ante dos ramas de un mismo tronco europeo occidental, apenas diferenciadas por los pliegues de sus historias migratorias.

Para medir esta cercanía biológica resulta clave el índice de fijación FST, la herramienta estadística por excelencia para evaluar la distancia genética entre poblaciones6. A escala global, la divergencia entre familias humanas distintas suele rondar valores cercanos a 0,15. En Europa, sin embargo, esas cifras se desploman y revelan una homogeneidad sorprendente. La población británica exhibe una cohesión interna notable, con un FST medio de apenas 0,0007. España, marcada por una orografía compleja y una historia densa, muestra una diversidad algo mayor, aunque igualmente mínima, con un FST cercano a 0,002. Cuando se compara a ambas de forma cruzada, las estimaciones sitúan su distancia genética en un rango ínfimo, entre 0,003 y 0,0107.

La diferencia existe, pero bajo una mirada general es marginal. Pertenecemos, sin ambigüedades, al mismo clúster genético de Europa Occidental. Esta afinidad no es fortuita. Ambos pueblos compartimos una arquitectura genómica forjada por tres estratos prehistóricos idénticos, combinados en proporciones ligeramente distintas: el sustrato mesolítico de los cazadores-recolectores occidentales (WHG); la aportación de los agricultores neolíticos preindoeuropeos (EEF); y la huella de los pescadores del Báltico/pastores de las estepas —Vasos de Embudo, Yamnaya y Campaniforme—, portadores de las lenguas indoeuropeas y, con alta probabilidad, del haplogrupo paterno R1b, hoy predominante tanto en España como en las Islas Británicas (entre el 60-90%)8.

Existe, además, un dato revelador: actualmente se cree que los primeros agricultores que alcanzaron Gran Bretaña hace unos seis milenios lo hicieron mayoritariamente desde la Península Ibérica, siguiendo la ruta atlántica. Así que somos, en cierto modo, parientes cercanos separados por el tiempo y la marea.

Pero aún siendo el tronco común, las ramas han crecido bajo cielos distintos. Los estudios genómicos de alta resolución9 muestran cómo, en los últimos dos mil años, influencias específicas han ido matizando nuestros perfiles. El genoma británico moderno aparece como un borrador viejo donde las capas germánicas y escandinavas se superponen al sustrato celta original: en el centro y sur de Inglaterra se detecta un aporte anglosajón que oscila entre el 10 % y el 40 %; en regiones como las Orcadas, la huella vikinga noruega alcanza hasta un 25 %; y en todos los clústeres persiste una conexión sólida con el oeste de Alemania, Bélgica y el noroeste de Francia10.

España, por su parte, conservó con mayor fidelidad su legado neolítico europeo, aunque matizado por flujos meridionales. Su componente principal, entre el 63 % y el 91 %, se alinea con las poblaciones de Francia y del resto de Europa Occidental. A ello se suma una señal genética norteafricana, ausente en Gran Bretaña, fruto de la presencia islámica y de contactos previos: una herencia modesta y variable, que va del 0–2 % en zonas orientales hasta picos cercanos al 11 % en el extremo occidental (media nacional de 6-7%), con una datación situada entre los siglos IX y XII. De forma reveladora, los españoles conservan también un 2–5 % de ancestría afín a Irlanda, eco lejano de antiguas conexiones atlánticas celtas11.

La ciencia, así, confirma lo que la intuición sugiere: españoles y británicos somos variaciones regionales de un mismo tema biocultural. En el Reino Unido, la balanza genética se inclinó hacia el Mar del Norte; en España, permaneció más anclada al legado neolítico y mediterráneo, con aportes indoeuropeos tempranos célticos y posteriores capas grecolatinas y germánicas. Pero en términos absolutos, la distancia real es mínima. Frente a la diversidad humana global, la diferencia entre un habitante de Yorkshire y uno de Burgos constituye, genéticamente, una anécdota familiar:

«"Poderosos por la fortaleza de su cuerpo, orgullosos del tamaño de su estatura, distinguidos en su porte y vestido, prontos para la acción, sufridos en las heridas”, así describe Isidoro, algo adulador, a los godos. Desde milenios atrás la guerra, el combate, siempre concebidos como una acción envuelta en lo numinoso, como una vía sacra de heroización, ha conformado uno de los ejes de la cosmovisión y la vida del mundo indoeuropeo.»12

Europa no ha sido nunca un bloque monocromático, sino un abanico de matices fenotípicos inscritos en un mismo tronco humano. Reconocer esto no implica ceguera. Aunque en las Islas Británicas también se ha conservado durante milenios un fenotipo marcadamente “moreno” (figuras como Sean Connery, escocés, o Catherine Zeta-Jones, galesa, bastan para recordar que la diversidad fenotípica europea es mucho más amplia y profunda de lo que dictan las caricaturas habituales), España presenta con mayor frecuencia biotipos mediterráneos más gráciles, mientras que en el noroeste europeo predominan fenotipos nórdicos o atlánticos.

Pero esa variación jamás debe convertirse en pretexto para una división estéril. La población europea es la única que presenta, de forma natural, una diversidad fenotípica tan amplia. Lejos de ser una anomalía o una “mezcla” tardía, esa variedad constituye uno de sus rasgos estructurales. No debilita nuestra identidad; la potencia. Resulta inadmisible tolerar comentarios despectivos o acomplejados —externos o internos— hacia la población española, cuya profunda similitud genética con las estirpes europeas vecinas ha sido corroborada una y otra vez por la evidencia empírica y académica.

Este enfoque abre, además, una cuestión apenas tratada en muchos discursos identitarios contemporáneos: la migración intereuropea en épocas históricas relativamente recientes. Tendemos a pensar en grandes movimientos hasta la Alta Edad Media y, a partir de ahí, imaginamos poblaciones casi inmóviles. Pero la realidad fue otra. En Cataluña, por ejemplo, desde la Peste Negra hasta el siglo XVII, se produjo un flujo de inmigración francesa masivo y sostenido13, que llegó a representar porcentajes muy significativos del conjunto de la población14. No se trata de un caso aislado, pero sí de uno cercano y elocuente. Europa, incluso en la Edad Moderna, siguió siendo un espacio de circulación humana constante, de intercambios silenciosos que dejaron huella en linajes, apellidos y rostros.

Conviene recordarlo para desmontar ciertas fantasías retrospectivas. Por pura estadística, más de un exaltado hispanista que idealiza la época del llamado Imperio español tendría hoy buena parte de su linaje no en España ni en una supuesta Iberosfera cerrada, sino en Francia, Italia o Alemania. La biología y el sentido común es menos cómoda que el mito universal hispanista, pero es infinitamente más rica y verdadera.

De todo ello se desprende una tarea de fondo: asumir, sin engaños, la responsabilidad de una regeneración integral eugenésica y epigenética — esto es, biológica, cultural y espiritual— de nuestro pueblo. No se trata de alentar materialismos absurdos ni de fantasías nordicistas, sino de reactivar e invocar las formas arquetípicas perennes heredadas del ancestral mundo indoeuropeo: la mirada clara y brillante, el rostro noble y severo y el cuerpo fuerte y armónico.

Si España pertenece a sus hijos, pertenece con mayor razón a los mejores de su estirpe. No aspiramos a la absurda acumulación numérica de millones de habitantes, de los cuales más de un tercio ya es ajeno al pool genético europeo, sino que preferimos aspirar a una España que, aunque mucho más reducida en millones de habitantes, sea cualitativamente capaz de hacer que sus descendientes lleven un vida digna y de portar su nombre con honor:

«Hay que decir ¡Basta! a todo esto a fin de que algunos hombres sean restituidos a los vastos caminos, al vasto peligro, a la vasta mirada y al vasto silencio; a fin de que el viento de lo vasto sople nuevamente —el viento de la tradición nórdica primordial— y despierte a los durmientes de Occidente. Anti-filosofía, anti-humanitarismo, anti-literatura, anti-religión: éste es el presupuesto. (...) Se debe ir más allá, por encima de todo esto, con fuerzas puras. (...)

En silencio, en la dura disciplina del dominio y superación de sí mismo, debemos crear con un empeño tenaz y constante de individuos una «élite», en la que resurja una sabiduría «solar»: aquella virtus que no se deja expresar con palabras, que surge de lo profundo del alma y de los sentidos y que no se demuestra con libros y argumentos sino mediante actos creativos.»15

UN COMÚN SUSTRATO HEROICO INDOEUROPEO

Establecido lo anterior, conviene descender a la raíz del antagonismo hacia lo «anglo». Suele darse por sentado que esta hostilidad brota de la vieja rivalidad hispano-británica del siglo XVI, cuando ambos imperios midieron sus fuerzas por la hegemonía de los mares y del mundo. La historiografía convencional ha insistido hasta la saciedad en la Gran Armada y en las correrías de corsarios como Francis Drake, reduciendo aquel choque a un duelo moral simplificado: de un lado, la hidalguía católica, caballeresca y honorable; del otro, la piratería protestante, fría y calculadora. Una vez más, la cómoda fábula de civilización contra barbarie. Un reduccionismo burdo que, a nuestro juicio, roza lo grotesco.

En Círculo PYR sostenemos una convicción clara: el victimismo delata siempre decadencia y debilidad interior. La llamada esfera identitaria española ha permanecido demasiado tiempo atrapada en ese pozo de autocompasión. Urge quebrar ese ciclo y articular un nuevo paradigma patriótico: uno orientado a la superación y la trascendencia, no al agravio ni al resentimiento; un patriotismo capaz de reconciliar el orgullo hispano con su estrato más antiguo y profundo, el de Europa como civilización y cosmovisión.

Lo que tantos hispanistas pasan por alto —cuando no ocultan de forma consciente— es la extensa herencia que nos vincula al mundo «anglosajón»: biológica, ética, cultural y, en última instancia, espiritual. Españoles e ingleses somos herederos de los mismos impulsos civilizadores indoeuropeos, desplegados más tarde en linajes celtas16, germanos y romanos, todos ellos marcados por una impronta solar y aristocrática inconfundible. Incluso las poblaciones preindoeuropeas del continente revelan afinidades genéticas notables, testimonio de una etnogénesis compartida.

El culto al Sol y al fuego —visible tanto en las hogueras de San Juan en Galicia como en las celebraciones británicas de Beltane— nace de una misma intuición: la llama como agente de purificación y renacimiento cíclico. La “luz del mundo” es considerada, en palabras del historiador neerlandés Herman Wirth «como santa, consagratoria y purificadora»17.

Por otro lado, el ideal heroico de la muerte por el clan o la comunidad resuena con igual fuerza en el Beowulf anglosajón y en los cantares de gesta castellanos. Ambas tradiciones europeas proponen una ética del honor y del coraje, un culto al linaje y a la lealtad guerrera que las emparenta mucho más de lo que sus antiguas querellas dinásticas o geopolíticas pudieron jamás separarlas. En palabras del profesor Fernández Escalante, se trata de «la lógica repercusión que un motivo remoto de la épica indoeuropea ha encontrado en un país y en un paisaje conquistado y defendido por indoeuropeos»18. Así, tanto el héroe solar castellano como el anglosajón, arquetipos del poder en sí mismo, simbolizan la obligación de luchar contra las tinieblas y los poderes malignos que corrompen y amenazan la vida.

También la monarquía, durante determinados periodos, trascendió en ambas culturas la mera administración profana para encarnar el vínculo entre lo humano y lo divino. El rey inglés, ungido como Defensor de la Fe, encuentra su reflejo en el monarca visigodo consagrado como rex pius et bellator. Lemas como el británico «Dios y mi derecho» o el español «Por la gracia de Dios» remiten a un mismo principio rector: el poder como emanación de lo sagrado. Ambas monarquías aspiraron —con suerte desigual— a preservar esa soberanía trascendente, heredera directa de la antigua realeza sagrada indoeuropea.

Asimismo, la caballería constituye un vínculo esencial entre la península ibérica y el noroeste europeo. Más que una institución, fue la manifestación cristianizada de las antiguas Männerbünde, hermandades de hombres libres consagrados a un ideal superior. La Orden del Toisón de Oro —asumida por la monarquía hispánica— y la Orden de la Jarretera inglesa son emanaciones paralelas del rex sacerdos et miles: el rey sagrado que custodia el orden cósmico. La caballería se convierte así en una institución común europea, donde el noble sirve a su señor a cambio de honor, recompensas materiales y la oportunidad de ganar “gloria” (el antiguo kleos indoeuropeo), persistiendo esta estructura mucho después de la caída de la religión pagana19.

En definitiva, venimos de una cosmovisión en la que la comunidad no se concebía como una masa indiferenciada, sino como una arquitectura jerárquica de linajes, fratrías guerreras y vínculos de sangre. La lealtad al jefe y la pertenencia orgánica sostenían la comunidad política. Este orden indoeuropeo, basado en la distinción funcional entre soberanía, guerra y producción, se alzaba como antítesis radical de la nivelación igualitaria moderna. Ahí, y no en la caricatura del enemigo histórico eterno, reside la clave para comprendernos —y reconciliarnos— con nuestra propia raíz.

UN MISMO ESPÍRITU EN LAS ARTES Y LAS LEYES

En el ámbito literario, tanto Don Quijote como Sir Gawain podríamos convenir en que encarnan el arquetipo del caballero errante que busca la redención del mundo y de sí mismo mediante la pureza y la rectitud ética20. Shakespeare y Calderón de la Barca comparten una metafísica similar: el «Ser o no ser» y «La vida es sueño» son dos respuestas ante un mismo abismo, la tensión irresoluble entre libre albedrío y fatalidad21. Y de igual modo, Carlyle y Unamuno comparten la angustia por sostener la fe y la autenticidad en un mundo desencantado.

En ambos universos simbólicos, la espada desempeña un rol arquetípico: Excalibur y Tizona representan la auctoritas soberano-guerrera que diría Julius Evola, esa fuerza espiritual que legitima el poder al fundirlo con el honor trascendente: «La espada es la expresión más pura de la virtus guerrera […] establece una reciprocidad de fuerza, honor y amor»22. Pues lejos de ser antagonistas, el caballero español y el anglosajón son variantes de un mismo arquetipo solar.

Desde la óptica geopolítica, los pueblos de la fachada atlántica han compartido siempre un espíritu talasocrático aventurero. España e Inglaterra fueron las guardianas del Atlántico, custodias del misterio solar que «muere» en el poniente y de los confines occidentales: la Península Ibérica y las Islas Británicas. No es azaroso que la mitología celta conciba el Occidente como la morada de los bienaventurados —Avalon—, la misma intuición que inspiró las Columnas de Hércules y el Jardín de las Hespérides, umbral sagrado hispánico que marca el límite entre lo conocido y lo ignoto. Hércules, el héroe dorio-nórdico, va a Occidente para obtener las manzanas de la inmortalidad, vinculando la geografía española con la vía heroica solar23.

La idea de una continuidad cultural a lo largo de la fachada atlántica —desde Iberia hasta las Islas Británicas y Escandinavia— halla respaldo en la evidencia de antiguas rutas marítimas. Según Boettcher24 la apertura del Canal de la Mancha facilitó conexiones tempranas entre el norte mesolítico y el oeste atlántico; la cultura megalítica se difundió por mar, levantando sus «casas para la eternidad» a lo largo de las costas atlánticas; y durante la glaciación, el refugio meridional ibérico preservó poblaciones que más tarde repoblaron el norte, portando lenguas y formas culturales arcaicas25.

De ese trasfondo nacieron tanto los navegantes hispánicos como los anglosajones, herederos de una pulsión fáustica hacia el descubrimiento. Que la modernidad degradara ese impulso en conquista materialista no cancela su origen sagrado: el mar fue, antes que un recurso, escenario de destino y autoconocimiento.

«La religiosidad indoeuropea no es la religión del miedo ni de la humillación, sino la de quien honra a la Divinidad manteniéndose en pie, en medio de la fatalidad humana, por el honor de lo divino que habita en él».26

Y finalmente, ¿qué decir de la estereotipada cuestión de la ética del trabajo? Contrario a lo que proclaman los voceros de la Leyenda Negra sobre una España exclusivamente perezosa e indolente27, tanto nuestra patria como nuestros vecinos del norte han mantenido, en gran medida, una comprensión del trabajo como servicio a la comunidad y del deber como honor. La ética protestante y la “severidad” rural hispánica, aún distintas en la práctica, comparten un trasfondo común. El campesino del shire inglés28 y el labrador castellano29 veneran la tierra con la misma devoción ancestral, herencia de un mundo neolítico y comunal por un lado, e indoeuropeo por el otro, ligado al culto a los ancestros y a los ciclos estacionales.

De ese mismo espíritu brotan tanto el Common Law como los fueros hispánicos tradicionales30: sistemas que entienden la ley como emanación orgánica del pueblo, y no como la imposición abstracta de un Estado ajeno. En ello revelan su convicción compartida: la fe en el orden natural jerárquico, en la continuidad viva de la comunidad y en la fidelidad a la esencia específica de cada pueblo europeo.

LA UNIDAD EUROPEA COMO RECONQUISTA

Conviene, sin embargo, introducir una precisión decisiva, porque incurrir en una idealización retrospectiva del pasado sería pecar de estupidez e ingenuidad. La unidad europea que aquí defendemos no es la de una prolongación histórica ininterrumpida de una estructura política que nos hubiese llegado intacta, ni tampoco la supervivencia estática de una cosmovisión indoeuropea que hubiese atravesado los siglos sin fisuras. Tal pretensión sería ingenua y, en última instancia, moderna: no podemos proyectar sobre la historia de los europeos una cohesión interna que nunca existió plenamente.

Europa siempre se ha caracterizado por ser un campo de rupturas y generación entre diferentes estirpes, tal y como propondría Heráclito en su afamado fragmento «La guerra es padre de todos y rey de todos; a unos los muestra como dioses, a otros como hombres; a unos los hace esclavos y a otros libres»31. Europa nunca ha sido, por tanto, un picnic ni un museo de trofeos conservados en vitrinas de cristal.

Nosotros pensamos que la cristianización, las posteriores querellas teológicas internas, la Reforma, el absolutismo, el Estado moderno, la Ilustración, el capitalismo financiero y la secularización han operado como fuerzas de disolución, fragmentando el antiguo Orden Tradicional y disolviendo así la Realeza Sagrada32, sustituyendo a la comunidad orgánica por el individualismo abstracto y despojando al mundo de toda profundidad mítico-simbólica. España y el mundo anglosajón no escaparon a este proceso; lo recorrieron por vías distintas, pero convergentes en su resultado final: la desacralización del mundo.

Por ello, hablar de un “sustrato común” no significa afirmar una continuidad inmaculada estable, sino reconocer una matriz originaria sagrada que ha sido violentada, deformada y, desde luego, olvidada. Lo que hoy nos une no es una civilización viva y transmisora de enseñanzas tradicionales sin interrupción, sino un parentesco profundo entre pueblos que ignoran temporalmente, cada uno a su manera, el contacto con sus propias formas superiores cuyo acceso es siempre potencial.

«Europa no es una suma de estados nacionales, sino una unidad biológica y cultural que debe reconquistarse por una élite consciente de su misión histórica».33

La “paneuropeidad” no puede, pues, fundamentarse en la nostalgia evocadora de los archivos históricos de nuestros museos, bibliotecas o arquitectura. Porque no se trata de “recordar” pasivamente lo que fuimos, sino de reconquistar activamente formas de existencia que han dejado de ser evidentes para la mayoría de nuestros compatriotas. La Tradición, entendida correctamente (y siempre remontable al origen indoeuropeo) siempre ha de proponer tensión interior y vertical. Ha de llevar al hombre a usar su voluntad en su misión de restaurar y proteger los principios eternos que fluyen en su Ser a través de su sangre, actualizando dicha potencia bajo las nuevas condiciones históricas:

«Nada de «infinito»: relaciones precisas, orden, cosmos, jerarquía, seres solares y suficientes, raza de Señores de mirada lejana, temible, vasta, que «son por sí mismos», que no toman, sino que dan en superabundancia de luz y de potencia, y en una vida decidida tienden hacia una intensidad siempre más vertiginosa a lo largo de un orden jerárquico que no procede de lo alto, sino de la propia naturaleza dinámica de sus naturalezas.»34

En este sentido, el vínculo entre España y el mundo anglosajón no reside en la ilusión de una cosmovisión compartida por sus pueblos y actualmente intacta, sino en la profunda herida compartida. Ambos pueblos proceden de una misma familia biológica y espiritual europea, y ambos han sido arrancados —por caminos diferentes— de su centro originario. Las diferencias históricas contingentes no anulan el parentesco entre ambas familias; lo confirman.

Así, la unidad europea que proponemos no es genealógica en sentido pasivo, sino heroica en sentido activo. No se justifica únicamente en el hecho de descender de un mismo tronco, sino de la decisión consciente de volver a proyectarse hacia el mismo eje: orden, jerarquía, comunidad, sangre y soberanía espiritual frente a toda abstracción universalista. Porque Europa no es solo una herencia recibida de nuestros ancestros: es una tarea pendiente que hemos de legar a nuestros hijos.

Y solo puede ser asumida por pueblos que, habiendo atravesado la profunda decadencia y descomposición actuales, estén dispuestos a reconocerse no como reliquias del pasado, sino como continuadores conscientes de una forma superior de humanidad, no restaurada por inercia, sino por voluntad.

SOBRE LA ACUSACIÓN DE “IRREALISMO POLÍTICO”

O por qué toda política verdadera comienza fuera de lo posible

A estas alturas, el reproche, incluso desde nuestras propias esferas, es previsible: que la propuesta aquí esbozada, una reconquista europea de carácter antropológico, espiritual y civilizatorio, sería políticamente irrealizable, ajena a las correlaciones de fuerzas actuales y carente de viabilidad inmediata. Tal objeción revela una confusión profunda entre política de gestión y política de destino.

Toda política que se limita a operar dentro de lo «posible» en un momento dado no es política en sentido fuerte, sino administración del presente. Las grandes transformaciones históricas jamás nacieron como programas «realistas», sino como rupturas de horizonte que, en su momento inicial, fueron tachadas de quiméricas, extremas o imposibles. El Imperio romano no fue concebido como un proyecto viable por las pequeñas ciudades del Lacio. Los reinos de la cristiandad medieval no surgieron como una opción razonable, sucesora del mundo antiguo. La propia llegada a la Luna del hombre blanco fue durante años una fantasía peligrosa.

La «Gran Política» que transforma la historia no emerge del consenso, sino de una minoría capaz de pensar más allá del marco dado en el presente y de imponer, llegado el momento, una nueva definición de lo posible. Aquí conviene recordar una verdad elemental, formulada con claridad por Carl Schmitt: lo político no se define por la gestión eficiente de lo existente, sino por la capacidad de decidir en situaciones excepcionales (Ernstfall), cuando las categorías vigentes ya no bastan y las normas generales no pueden prever la solución; entonces es necesaria una decisión pura que emana de la «nada» normativa para restaurar o crear el Orden35.

El realismo auténtico no consiste en aceptar el orden actual de forma fatalista, sino en reconocer cuándo dicho orden ha agotado su legitimidad histórica. España y Europa se encuentran hoy precisamente en ese punto. El marco político existente —los Estados-nación completamente vaciados de soberanía real, las burocracias y élites transnacionales, la demografía autóctona colapsada— no es auténticamente legítimo, aunque se presente como tal. No lo es porque se fundamenta sobre principios irreales y contrarios a la propia naturaleza del mundo: igualitarismo, tiranía de los sentidos, fealdad e ignorancia. Confundir su inercia histórica con una supuesta solidez es el error típico de épocas crepusculares como la nuestra: «El “realismo” de la civilización tardía es mera administración de la muerte […] solo la cultura crea historia viva»36.

Decir que una alternativa es “irrealizable” dentro de un sistema que ya no funciona no es un argumento en su contra, sino un diagnóstico a favor. Porque toda política de largo alcance es, por definición, metapolítica en su fase inicial. No busca resultados inmediatos, sino: reconfigurar el imaginario colectivo, redefinir los conceptos legítimos y desplazar la frontera entre lo pensable y lo impensable. Un ejemplo, la palabra de moda: reemigración.

En este sentido, la idea de una Europa entendida como familia de pueblos emparentados, organizada jerárquicamente, consciente de su base antropológica y emancipada del universalismo democrático-liberal, no debería aspirar a ser un programa electoral, sino un principio cosmovisional. No debemos medirla por su «aplicabilidad inmediata», sino por su capacidad de orientar la acción futura cuando el actual marco colapse —y colapsará, porque carece de fundamento humano y espiritual—.

Como advirtió Nietzsche, la tarea de los «legisladores del futuro» no es aceptar los valores dados, sino decir: «¡así debe ser!»37. Su voluntad de verdad es, en realidad, Voluntad de Poder, una voluntad de hacer dominar sus propios valores. Exigir «realismo» a una visión que se propone superar el ocaso de Occidente es como querer exigir a un arquitecto que diseñe el Partenón en una casa que se hunde. La función de estos principios no es administrar la decadencia, sino nombrar aquello que puede suceder cuando la decadencia ya no sea sostenible.

Por ello, la verdadera pregunta no es si esta propuesta es realizable hoy, sino si existe alguna alternativa a que lo sea mañana. Y la respuesta es clara: sin una recuperación consciente de la forma europea —antropológica, espiritual y política—, ni España ni Europa tendrán futuro alguno que administrar:

«En una palabra, ¡esta debe ser nuestra palabra de honor!, somos buenos europeos, los herederos de Europa, los ricos y colmados, pero también sobreabundantemente obligados y herederos de milenios de espíritu europeo»38

Platón. República (Libro III), 470d.

Término acuñado por el partido político Vox y sus satélites.

Definición geopolítica habitual del ámbito noroccidental europeo (Reino Unido, Escandinavia, Alemania, Países Bajos, Bélgica).

Interpretación spengleriana de la fase civilizacional ascendente de Europa.

Europae XV.

El índice de fijación (FST) es una medida de la diferenciación genética entre poblaciones, utilizada en genética de poblaciones. Se estima a partir de datos de polimorfismo genético, como polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) o microsatélites. Por lo tanto, el FST mide la variación genética que puede atribuirse a la estructura de la población, y valores más altos indican una mayor separación poblacional. Este índice es importante para evaluar el flujo genético y la diversidad genética entre grupos.

Tian, C., et al. (2009). European population genetic substructure: Further definition of population structure and correlation of genetic ancestry with disease. Human Heredity, 67(1), 55–67.

Lazaridis, I., et al. (2014). Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans. Nature, 513(7518), 409–413.

Speidel, L., et al. (2025). High-resolution genomic history of early medieval Europe. Nature, 635(8031), 123–135.

Leslie, S., et al. (2015). The fine-scale genetic structure of the British population. Nature, 519(7543), 309–314.

Olalde, I., et al. (2018). The Beaker phenomenon and the genomic transformation of northwest Europe. Nature, 555(7695), 190–196.

Gilabert, J., de Andrés, S., & Monzonís, E. (s.f.). Del quién de los valencianos: Sobre las raíces étnicas de los repobladores del reino.

Torres i Sans, X. (2002). Los sin papeles y los otros: Inmigraciones francesas en Cataluña (siglos XVI–XVIII). Manresa, 52, 143–170.

Nadal Oller, J. (1984). La población catalana del siglo XIII al XVI. Barcelona: Edicions 62.

Evola, J. (2023). Imperialismo pagano. Madrid: Ediciones EAS.

El celta primitivo cubría amplias zonas de las Islas Británicas y la península ibérica (galaicos, astures, celtíberos, britanos, galos). Los nombres antiguos como Brigantium (La Coruña) o Brigantia (de la diosa celta Brígida, patrona de la soberanía y el fuego) se repiten en ambos territorios.

Wirth, H. (1938). The Ascent of Man. London: George Allen & Unwin.

Fernández-Escalante, M. F. (1981). Del derecho natural de los héroes al de los hombres: La épica castellana y la Blutrache germánica: la saga de los Infantes de Lara y el eco de un viejo mito indoeuropeo.

Russell, J. C. (1994). The Germanization of Early Medieval Christianity: A Sociohistorical Approach to Religious Transformation. New York: Oxford University Press. Pellicer Marco, C. (2025). La caballería pagana: Los valores heroicos del paganismo en el catolicismo y la caballería feudal. Madrid: Ediciones EAS.

Hernando, F. (2011). Poesía y violencia: La épica y la lírica en la Europa medieval. Madrid: Gredos.

Pérez, D. (2018). Comparaciones entre las obras Hamlet y La vida es sueño. Steemit.

Evola, J. (1934). Revuelta contra el mundo moderno.

Evola, J. El misterio hiperbóreo.

Boettcher, C. H. Origen de Europa.

Needham, S., & Bowman, S. (2005). Beakers into Bronze: Tracing connections between Iberia and the British Isles 2800–800 BC. En The Celtic Connection (pp. 1–25).

Günther, H. F. K. (s.f.). Religiosidad nórdica. Ediciones EAS.

No se negará aquí que ciertas capas de la población española encajan con ese estereotipo. Pero por eso mismo consideramos un error meter a todo en el mismo saco.

Weber, M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.

Díaz, F. J. (1980). El trabajo en la tradición hispánica. En Historia social de España.

Riquer, M. de. (1975). Los fueros de Castilla. Madrid: Revista de Occidente.

Fragmento heracliteo DK22B53: «πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς».

Eliade, M. (1957). Lo sagrado y lo profano.

Yockey, F. (2017). Imperium: The Philosophy of History and Politics. London: Reconquista Press.

Evola, J. (2023). Imperialismo pagano. Madrid: Ediciones EAS.

Schmitt, C. (1922). Teología política: Cuatro capítulos sobre la teoría de la soberanía.

Spengler, O. (1981). La decadencia de Occidente (Vol. II, p. 507).

Nietzsche, F. La voluntad de poder.

Nietzsche, F. La gaya ciencia.

Commentaires

Enregistrer un commentaire